Stimmen, Texte, Lesestoff

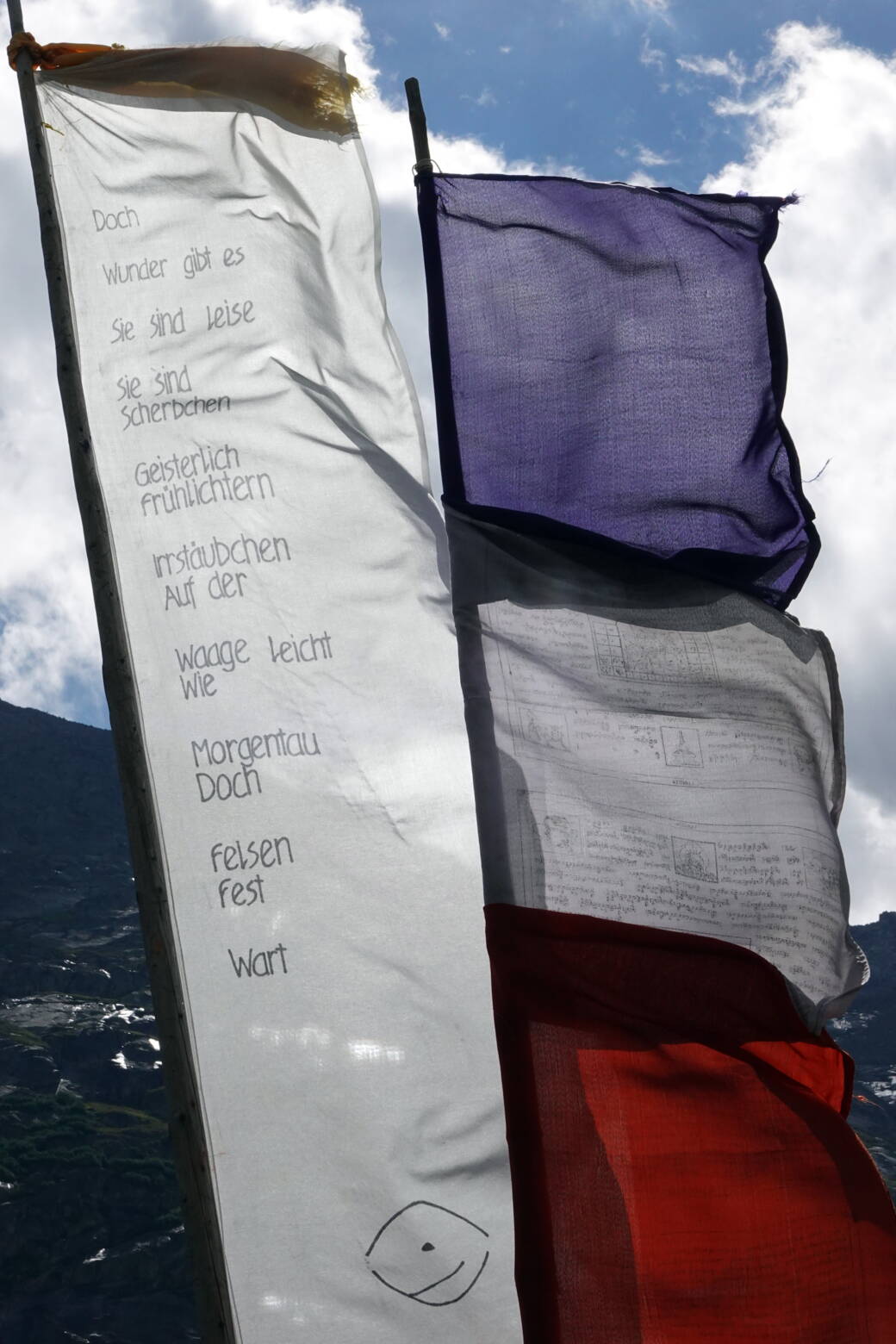

Gedicht von Dres Urweider

Juli 2025

Auch dieses Jahr hat Dres Urweider ein im wahrsten Sinn des Wortes wunderbares Gedicht zum Gletscherweib beigesteuert.

Doch

Wunder gibt es

Sie sind leise

Sie sind

Scherbchen

Geisterlich

frühlichtern

Irrstäubchen

Auf der

Waage leicht

wie

Morgentau

doch Felsen

Fest

Wart

Text von Priska Walss zum Gletscherweib 2025: Vielfalt und Vernetzung

Juli 2025

Die Musikerin Priska Walss, welche unsere Anlässe in Grimsel und Trift oft mit dem Alphorn begleitet, hat für den Besuch beim Gletschwerweib am 5. Juli 2025 einen zeitlosen und kraftvollen Text zum Thema Vielfalt und Vernetzung verfasst.

Vielfalt und Vernetzung

Wir sind hier, weil wir die Vielfalt verehren. Weil wir es lieben, die verschiedenen Pflanzen, Blumen und Käferchen anzuschauen, weil sie schön sind - hier in dieser vielfältigen Landschaft.

Wir sind hier, weil wir die Bewegung schätzen. In uns. Um uns. Miteinander. Es macht etwas mit uns, uns hier zu bewegen, es bewegt und verändert uns.

Es macht uns liebender und auch demütig, vor dieser Schönheit, Grösse und Weite.

Wir beobachten die Veränderungen, jedes Jahr ändert der Blühzeitpunkt, jeder Monat ist hier anders, jedes Jahrzehnt zeigt uns, wie alles in Veränderung begriffen ist. Manchmal macht das Angst. Wir trauern um Verluste und wir kommen hier zusammen, vernetzen uns und verbinden uns. Kommen ins Gespräch.

Wir werfen unsere Liebe in die Waagschale, möchten, dass das Wasser in freier Bewegung bleibt und die Vielfalt an Lebensraum schaffen kann, die Lebensräume vernetzen und benetzen kann - so dass die Vielfalt genährt wird.

Das Ganze ist mehr als seine Einzelteile. Das gilt auf der Ebene der Menschen, die sich vernetzen, das gilt auf der Ebene der Interaktion zwischen Tieren und Pflanzen und es gilt im Kleinen und Grossen. Die Vielfalt der Wirkstoffe in einer Pflanze ist heilsamer als ein einzelner Wirkstoff potentiert. Die Vielfalt von allen, die sich für die Natur oder die Menschenwürde einsetzen, ist wirksamer als nur ein einzelner Fokus.

Die Vielfalt vernetzen - so wie es die Aare hier macht - ist wirkungsvoll für das lebendige Sein dieser Landschaft. Die Vielfalt vernetzen - so wie Menschen das in allen Teilen der Welt tun - ist wirkungsvoll für das lebendige Sein in uns selber, für das lebendige Sein in unserer Gesellschaft, in der weiten Welt.

Die Vielfalt ist das, was uns Zukunft ermöglicht. Tragen wir Sorge zu jedem einzelnen Wesen - zu jedem Baby - wo immer es geboren wurde - zu jeder einzelnen Landschaft, wo immer sie liegt und wer immer sie bewohnt. Die Vernetzung ist das, was uns Zukunft ermöglicht. Tragen wir Sorge zu jeder Verbindung, zu jeder Bewegung, zu jedem bewegenden Moment.

Jede Vernetzung erhöht die Vielfalt.

Jede Bewegung ermöglicht neue Vernetzung. Neue Verbindungen entstehen durch äussere und innere Bewegung, dadurch, dass wir uns berühren lassen.

Darum: bleiben wir gemeinsam in Bewegung! Für einen Frieden auf allen Ebenen.

Was uns Sicherheit gibt, ist nicht Geld, sind nicht Waffen, sondern eine lebendige Vielfalt, die sich vernetzt, in der jedes Einzelne sich frei bewegen kann, als Teil eines grösseren Ganzen.

Darum schützen wir die Vielfalt, halten wir der Diversität den Rücken frei, geben unsere Kraft dem Verbindenden, richten wir unsere Augen auf das Schöne, schenken wir unsere Lebenszeit der Liebe zu Frieden, zur Natur, zum Menschen, zur Vielfalt, benützen wir unsere Begabung zum Festigen von Netzwerken für ein freies Leben,

nur so eingebunden werden wir wirklich frei.

Triftrede von Kaspar Schuler

September 2024

Text verfasst von Kaspar Schuler (Geschäftsführer CIPRA International) anlässlich der Triftvisite am 7. September 2024

Zwischen inniger Verbindung und sezierendem Diskurs

Wenn wir einen Ort, eine Gebirgslandschaft kennenlernen und von ihr beeindruckt oder gar ergriffen werden, so verbinden wir uns mit ihr. Wenn wir uns für diese Landschaft und ihre Wesen einsetzen, für ihr Überleben kämpfen, bangen, leiden, so verbinden wir uns mit diesem Ort und seinem Wesen umso mehr.

Ich fühle mich geborgen im Hochtal Madris in Graubünden, wo ich mit meiner Familie und Hirtenkollegen in den Achtziger- und Neunzigerjahren die Rinder und Mesen in Sonnenschein, Niesel und Dauerregen gehütet, nach dem abrupten Föhneinbruch im Schnee hinuntergetrieben und mit meinen kleinen Knaben im Kies am Bachufer gespielt und abends oder frühmorgens Texte für den Erhalt des Tales und die Verhinderung des drohenden Stausees geschrieben habe. Und im Winter auf Skis seine fast absolute, weisse Stille erlebte. Das Madris ist mir vertraut, ich kenne sein Licht, seinen Klang.

Mir scheinen die Eigenarten dieser Verbundenheit wichtig für ihre Bedeutung und Wirksamkeit zu sein.

Meine spezifische Verbundenheit, Bezogenheit, wurde im Lauf der Jahre zu einer umfassenden. Als ich für ein Tal, eine Schlucht und tosende Bäche mich einzusetzen begann, lernte ich umso mehr den Wert anderer Hochgebirgstäler zu schätzen, ihre kleinen Sensationen, grossen Räume. Auch dort entstand Ergriffenheit, erst recht als mir bewusst wurde, dass einige davon genauso aufgesprengt, ausgehobelt, ihr vielfältiges Dasein zu einem mächtigen Damm aufgetürmt und in einem weiteren Stausee untergehen soll. Es entsteht imposante Masse an Stelle berührender Vielgestalt. In mir entstand ein stiller Schmerz. Die Täler hingegen schrien nie. Sie waren einfach da - und lassen alles geschehen.

Ich lernte in diesen Zeiten des Widerstandes andere Menschen kennen, die die Verbundenheit, Ergriffenheit teilten und den Kampf mittrugen, bei Euch hier Katharina von Steiger und Adolf Urweider. Von den vielen haben kaum welche nur um eine einzige Landschaft gebangt. Ich erlebte bei den meisten eine umfassende Fürsorglichkeit. Welche keinen Besitzanspruch erhebt. Ich habe nichts von „mein Tal ist mein Besitz“ gespürt oder mitgeteilt erhalten. Wir in Graubünden wollten damals all die neu stauseebedrohten Täler nicht gleich unter Schutz stellen lassen. Wir wollten, dass sie in Ruhe gelassen werden. Sie gehören sich selber. Und nehmen jene auf, die achtsam sie besuchen.

So scheint mir: Wer einmal liebt, liebt bald umfassend. Wer mit einer dieser Gebirgslandschaften verbunden ist, verbindet sich mit allen. Das ist insofern wichtig, als dass uns nicht eine Art von NIMBY-Gesinnung antreibt, die Stauseen durchaus woanders sehen möchte, nur „not in my backyard“. Es geht uns um diese umfassende Fürsorglichkeit. Statt NIMBY trägt uns eine Art hochalpines UFF (Umfassende Fürsorglichkeit). Sie verbindet sich mit selbstkritischen Fragen zum eigenen Energieverbrauch und den gesellschaftlichen Ansprüchen.

Doch können – oder müssen – wir diese intensive und unser Erleben erweiternde Verbundenheit und die daraus entstehende Ergriffenheit auch in die reale Politik, die gesellschaftliche Auseinandersetzung transferieren?

Ja! Doch geht das auf Kosten der Erlebniskraft. Es entsteht eine Entzauberung. Aus dem berührenden Gefühl einer grundlegenden, grossen Wertschätzung gegenüber diesen Landschaften, die deren Unantastbarkeit begründen, entstehen im Diskurs Objekte. Sie werden kartiert und aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet, in ihren Werten seziert, in naturwissenschaftlich, ingenieurtechnisch oder betriebswirtschaftlich fassbare Stücke tranchiert. So werden diese Herz und Hirn läuternden Hochebenen, eindrücklichen Bergkessel, von schillernden Mäandern durchzogenen Schwemmebenen beherrschbar, auch juristisch zerlegt. In der Folge können sie verhandelt und einem sogenannten Interessenausgleich zugeführt werden. Daraus entstehen politische Kompromisse, in jeder Generation von neuem. Und daraus geschundene Bergkulissen.

Diese realpolitischen Auseinandersetzungen zehren an der Seele, laugen aus. Umso wichtiger ist es, dass wir uns immer wieder zurückziehen, hierher an die Trift, hochsteigen an andere, uns liebe Orte, wo wir uns mit ihnen wieder ganz und gar – emotional unseziert – verbinden können.

Bei Mary Leibundgut, die ich erst vor wenigen Monaten kennenlernte, habe ich diesen inneren Zwiespalt und dessen Ablehnung kürzlich auf einer Exkursion auf der Fafleralp im Lötschental unvermittelt erfahren. Sie antwortete auf die Frage, ob diese Landschaft aus ihrer Sicht nun nationale Bedeutung habe oder nicht, sehr entschieden: „Das ist nicht meine Diskussion. Das kann und will ich nicht beantworten. Weil es so nicht stimmt.“ Mary hat mir schlagartig geholfen, dieses Dilemma, das auch ich in mir trage, nach all den Jahren meiner politischen Auseinandersetzungen wieder zu erkennen.

Und so war ich wohl auch in der Lage, einen literarischen Text zu finden, der dieses Spannungsfeld reflektiert:

„(..) So kann es auch nicht die Aufgabe des Schriftstellers sein, den Schmerz zu leugnen, seine Spuren zu verwischen, über ihn hinwegzutäuschen. Er muß ihn, im Gegenteil, wahrhaben und noch einmal, damit wir sehen können, wahrmachen. Denn wir wollen alle sehend werden. Und jener geheime Schmerz macht uns erst für die Erfahrung empfindlich und insbesondere für die der Wahrheit. Wir sagen sehr einfach und richtig, wenn wir in diesen Zustand kommen, den hellen, wehen, in dem der Schmerz fruchtbar wird: Mir sind die Augen aufgegangen. Wir sagen das nicht, weil wir eine Sache oder einen Vorfall äußerlich wahrgenommen haben, sondern weil wir begreifen, was wir doch nicht sehen können. Und das sollte die Kunst zuwege bringen: daß uns, in diesem Sinne, die Augen aufgehen. (..) Nun steckt aber in jedem Fall, auch im alltäglichsten von Liebe, der Grenzfall, den wir, bei näherem Zusehen, erblicken können und vielleicht uns bemühen sollten, zu erblicken. Denn bei allem, was wir tun, denken und fühlen, möchten wir manchmal bis zum Äußersten gehen. Der Wunsch wird in uns wach, die Grenzen zu überschreiten, die uns gesetzt sind. Nicht um mich zu widerrufen, sondern um es deutlicher zu ergänzen, möchte ich sagen: Es ist auch mir gewiß, daß wir in der Ordnung bleiben müssen, daß es den Austritt aus der Gesellschaft nicht gibt und wir uns aneinander prüfen müssen. Innerhalb der Grenzen aber haben wir den Blick gerichtet auf das Vollkommene, das Unmögliche, Unerreichbare, sei es der Liebe, der Freiheit oder jeder reinen Größe. Im Widerspiel des Unmöglichen mit dem Möglichen erweitern wir unsere Möglichkeiten. Daß wir es erzeugen, dieses Spannungsverhältnis, an dem wir wachsen, darauf, meine ich, kommt es an; daß wir uns orientieren an einem Ziel, das freilich, wenn wir uns nähern, sich noch einmal entfernt. Wie der Schriftsteller die anderen zur Wahrheit zu ermutigen versucht durch Darstellung, so ermutigen ihn die anderen, wenn sie ihm, durch Lob und Tadel, zu verstehen geben, daß sie die Wahrheit von ihm fordern und in den Stand kommen wollen, wo ihnen die Augen aufgehen. Die Wahrheit nämlich ist dem Menschen zumutbar.“

Das ist Teil von Ingeborg Bachmanns Dankesrede zur Preisverleihung des Deutschen Hörspielpreises der Kriegsblinden, gehalten am 17. März 1959 in Bonn. (https://jochenteuffel.com/wp-content/uploads/2019/12/bachmann-die-wahrheit-ist-dem-menschenzumutbar-1.pdf)

Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Das heisst für uns, die wir uns um diese Berglandschaften bemühen, beide Realitäten zu ertragen, die dazwischen entstehende innere Spannung auszuhalten. Es gilt eine Balance zu finden, zwischen der eigenen innigen Verbindung und dem sezierenden öffentlichen Diskurs, zwischen unserem unverstellten Lieben und der zögerlichen Vorsicht, die aus dem Wissen entsteht, dass wir diesen Ort vermutlich der Zerstörung preisgeben werden müssen.

Das erscheint mir als die uns selber maximal zu stellende Aufgabe. Indem wir uns ihr stellen, werden wir vielleicht erreichen, dass es doch nicht so weit kommt.

Ich weiss wie schwierig das ist, wie weh das tut, und ich danke Euch, dass Ihr Euch dieser Wahrheit seit Jahren aussetzt, es immer wieder tut.

Kaspar Schuler, an der Triftvisite im Föhn, Samstag 7. September 2024